こんにちは、いなか鉄工です

今回は玉掛け技能講習の実技試験について書いていこうと思います

玉掛け技能講習を受講される方の参考に少しでもなれれば幸いです

実技講習の時間割

玉掛け技能講習 実技講習の大まかな1日のスケジュールです

| オリエンテーション | 8:00~8:20 (10分前集合) |

| 外に出て実技講習の説明 | 8:30~9:30 |

| 丸鋼・異形材・鋼板の玉掛け実習 | 9:30~12:00 (休憩含む) |

| 昼食・休憩 | 12:00~12:50 |

| 実技についての筆記試験(6問) | 12:50~13:30 |

| 修了試験前ための練習 | 13:30~16:00 (休憩含む) |

| 修了試験 | 16:00~17:00 |

朝8:00~夕方17:00くらいまでかなりのハードスケジュールでした

持参するもの

以下に玉掛け実技講習に持っていくべきものを箇条書きしておきます

- 作業服(実技ができる服装)

- ヘルメット

- 安全靴

- 玉掛け用手袋←革手袋がいいと事前に説明があったが、ゴム手袋の方も多く問題なさそうだった

- カッパ(雨天時)

- 電卓(筆記試験で使用)

- 筆記用具

- 笛(会場による)私が参加した講習会場では笛が支給された

実技講習の内容

会場に到着したら8:00~実技講習の説明がありました

実技の目的は、玉掛けの実際の方法を覚えることで最後に試験があると説明されました

この最後の試験が上手くいくようにひたすら練習を繰り返していくとのことでした

↑最終的な目標は上の写真のような丸鋼をクレーンを使い安全に移動させることです

その他にT字型の異形鋼材や鋼板を使用して練習を行いました

鋼材が変わっても、玉掛けの仕方やクレーンへの合図は同じです

2班に分かれて実際に玉掛け作業を順番に実施しました

10人のグループだったので自分の番以外は立って見学をするような感じでした

基本的に1日中立っていたので地味にしんどかったです^^;

実際の修了試験の時は1人ずつ呼ばれて、主と補助の2人組で試験を行います

採点されるのは主で合図を行う人ですが、補助の人も積極的に主の人をサポートしてあげる

と良いと思います

補助の時に助けてあげることで、自分が主になった時に周りの人が助けてくれるはずです(^^)

筆記試験の内容

昼休み明けに簡単な筆記試験があります

わずか6問しか出題されないので心配する必要はないですが

どのような問題が出されたか簡単にご紹介します

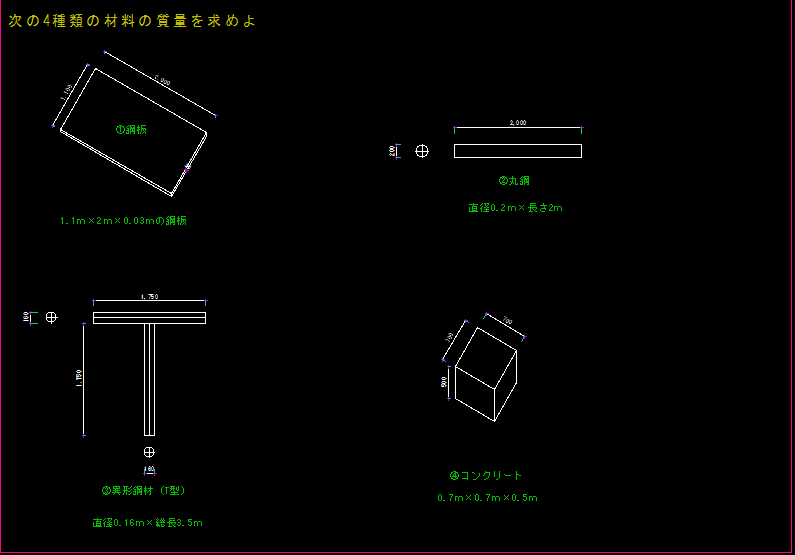

まず、上の図のような材料の質量を求めよという問題が4問ほど出題されました

- ①鋼板

- ②丸鋼

- ③異形鋼材(T型)

- ④コンクリート立方体

それぞれの材料の寸法は、実際に鋼材を測って実測しました

測った寸法を全てmに統一してから計算するのがポイントです

以下に計算手順を示します↓

- ①体積を出す

- ②体積×比重で質量を出す

- ③質量を1.1倍する (安全に玉掛けできるように数値を厳しく設定するため)

- 単位をKgに直す←これが答えです

↓下の画像に計算式を書き込みました

実際に解答用紙に書くのは答えのみでした

試験が始まる前に時間を設けられるのでそこでゆっくり計算してください

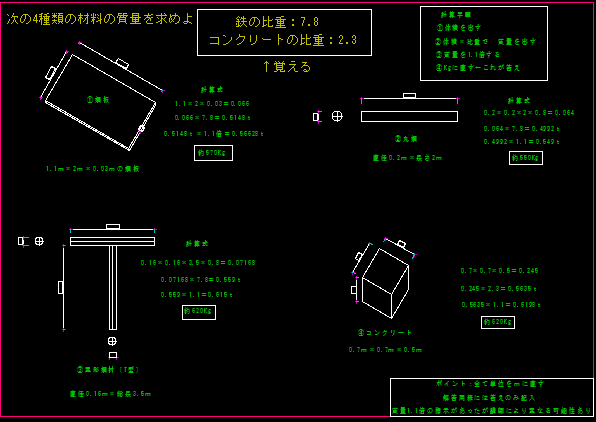

続いて、2問ほど玉掛け用具の選定問題が出題されました

まず、1問目画像左の問題から解説します

適切な玉掛けワイヤーロープを選定するのがこの問題ですが

そのためには基本安全荷重を求める必要があります

質量÷掛け数×張力係数=基本安全荷重 です

↑の公式に当てはめると

8÷4×1.16=2.32t

基本安全荷重が2.32tだとわかります

これを画像の玉掛けワイヤーロープの基本安全荷重表に当てはめて見てみると

18mmのワイヤーロープを使用する必要があるとわかります

続いて、画像右の2問目です

こちらも上記の公式に当てはめて基本安全荷重を計算します

2÷2×1.04=1.04

基本安全荷重は1.04です

これを画像の玉掛けワイヤーロープの基本安全荷重表に当てはめて見てみると

12.5mmのワイヤーロープを使用する必要があるとわかります

ワイヤーロープつり角度による張力係数

0°=1.00

30°=1.04

60°=1.16

↑学科でも出るのでこれだけは覚えてしまってください

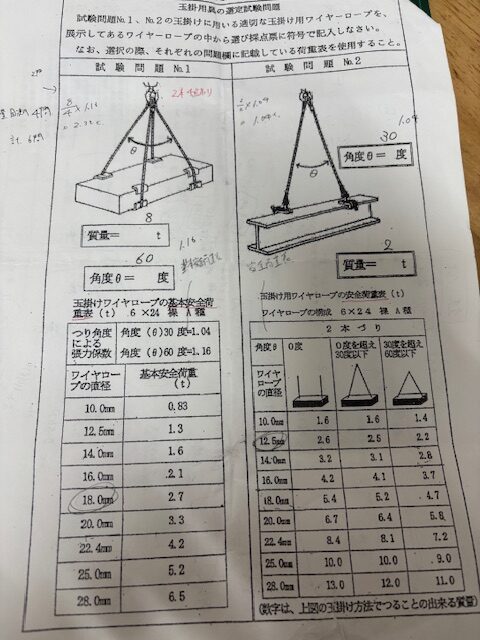

実技修了試験

最後に、実技修了試験について書いてこの記事を終わりたいと思います

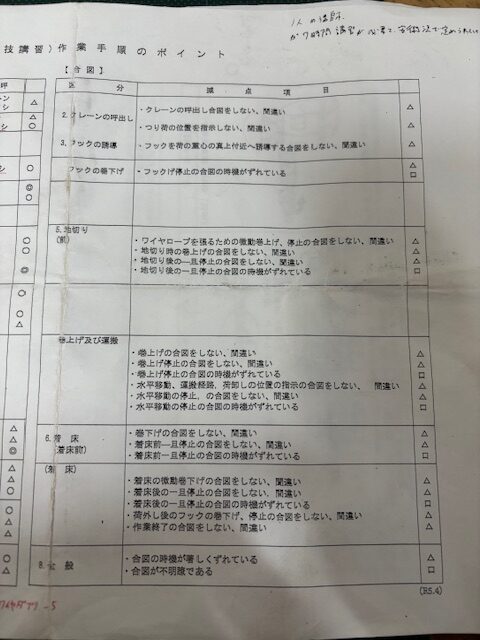

↑の写真のような流れで修了試験は進んでいきます

実技の修了試験は減点方式だそうです

ワイヤヨシ!や作業範囲ヨシ!などの掛け声を忘れてしまうと減点されるので注意しましょう

修了試験まで1日かけて練習を繰り返すので落ち着いてやれば必ず合格できると思います(^^)

↑減点項目です

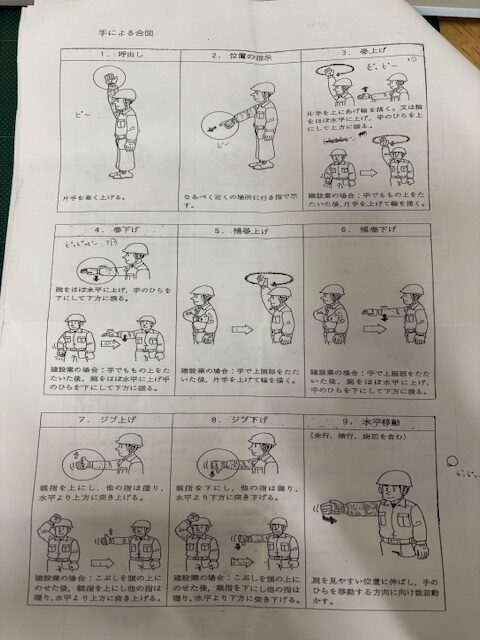

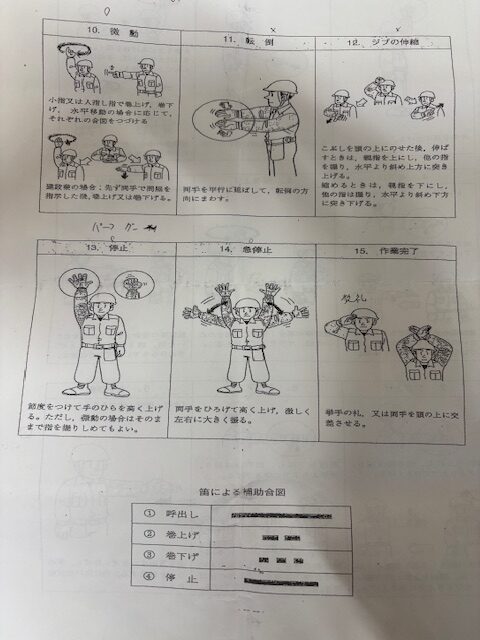

手による合図の画像を載せておくので参考にしてみてください

まとめ

いかがでしたでしょうか?

この記事字を読んで、玉掛け技能講習 実技試験を受験される方が

落ち着いて講習に臨んでいただけたら嬉しいです

講師の方が朝から丁寧に教えてくれるので指導通りに取り組めば必ず合格できると思います

以上で、この記事を終わります

最後までご覧いただきありがとうございました(^^)

コメント

今週末に実技を受講する者です。

練習問題として参考にさせていただきます。

筆記試験で重量を求める問題は、実物をメジャーを使わずに自分の手で寸法を測って計算する感じでしたか?

Kさんコメントありがとうございます

あくまでも私が受けた地域でのことですが

実技試験会場の実物を会場に置いてある棒スケールのようなもので実測メモして

教室に戻って寸法を記述するような感じでした

少しでも参考になれば幸いです^^;

2問で、質量と角度についてですが予め、問題として書いてあるのでしょうか?